多措并舉探求草原生態修復的科學路徑 ——山東農業大學學子于錫林郭勒草原開展科研實踐

- 發布時間:2025-11-13 閱讀:

- 來源:多彩大學生網

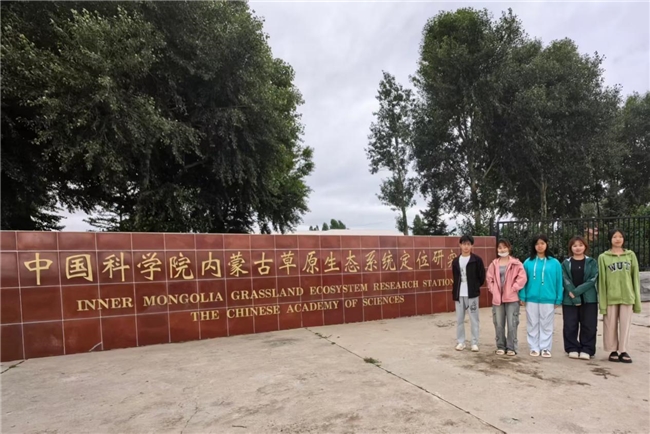

2025年7月10日至8月30日,山東農業大學一群大二學子,遠赴內蒙古錫林郭勒草原,作為志愿者投身于中國科學院植物研究所內蒙古草原生態系統定位研究站的科研工作前沿。在長達五十余天的暑期社會實踐中,他們圍繞“不同管理措施下草原生產力和碳匯功能的協同與調控機制”這一核心科學問題,將課堂所學理論與廣袤草原的生態實際緊密結合,開展了一系列內容豐富、層次多樣的野外調查與實驗研究。

學以致用,助力退化草場生態修復

實踐初期,同學們首先進入了毛登牧場生態園區。在退化草場樣地,來自水土保持與荒漠化防治專業的陳嘉穎與風景園林專業的韓志盈,在中科院生態環境研究中心老師的現場指導下,迅速投入到具體工作中。她們運用專業知識,參與化肥的科學調配,探索利用化學肥料增強土壤固碳能力,以期加速有機與無機碳在生態系統中的循環過程,從而促進植被恢復,為遏制草場退化提供化學調控的實證依據。此外,樣地的精準修繕與面積校準工作,也為后續長期定位觀測和數據可比性奠定了基礎。

https://i.imgur.com/1bW94a5.png

深入剖析,揭示土壤與凋落物的生態密碼

與此同時,林學院生態學專業的劉虹鱘、崔亞杰、吳國梁三位同學,則跟隨中國科學院植物研究所的研究生,深入草原凋落物觀測平臺。他們的任務是揭開土壤與地表覆蓋物的秘密。通過規范的樣品采集流程,他們系統測定了土壤的多種物理和化學性質,并對凋落物進行了詳盡的實驗調查。獲取第一手數據后,同學們并未止步,而是立即投入到數據的初步整理與分析工作中,嘗試從紛繁的數據中尋找指示草原健康狀況的關鍵指標,理解物質循環如何影響地力恢復與碳儲存。

精準監測,評估水土流失與植被動態

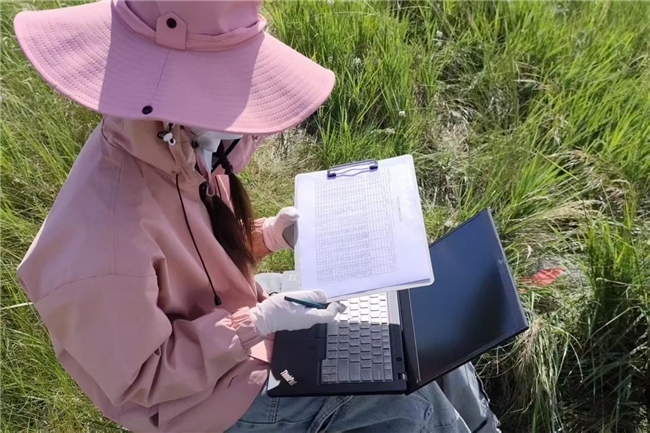

在中國科學院內蒙古草原生態系統定位研究站,維護科研設施并獲取連續監測數據是項基礎而關鍵的任務。同學們積極參與了降水平臺的日常維護,并在每次有效降雨后,及時收集由此形成的徑流水樣。通過對水樣進行實驗室分析,測定其水量與泥沙含量,他們得以精確計算特定樣地的水土流失量,為評估不同管理措施下的生態水文效應提供了數據支撐。實踐后期,他們的工作延伸至補播平臺和BCM平臺,進行了細致的出苗率調查、植被群落結構記錄以及規范的剪草采樣。韓志盈同學還專項參與了BCM平臺的蝗蟲實驗,探究昆蟲與植被的互作關系;陳嘉穎同學則深入灌叢化區域,對小葉錦雞兒的分布與生長狀況進行了系統調查,為理解灌叢化對草原生產力的影響積累案例。

探索多樣性,服務育種與生態管理

在單一育種苗圃,同學們系統學習了現代育種知識,并親手參與了苗圃的修整勞作。通過中國科學院植物研究所研究生的細致講解,他們深入了解了錫林郭勒草原豐富的植被物種多樣性及其保護價值。實踐團隊還參與了設置有多重處理與重復的樣地平臺返青監測與育種輔助工作,并對這些樣地實施了差異化的施肥處理,以模擬不同管理情景。后續,同學們嚴格按照科研規范,將采集的目標物種、其他伴生物種以及凋落物樣本進行烘干處理,并精確測量其生物量(干重),這一系列操作為精確評估植被生產力和碳匯功能,以及后續的深入數據分析,打下了堅實的根基。

https://i.imgur.com/2bW94a5.png

實踐感悟,理論聯系實際錘煉真本領

“當課本上的氮磷鉀配比、土壤碳循環原理,真的被我們親手施用到草場上,并期待它能喚醒這片土地的生命力時,那種感覺是無比奇妙的。”陳嘉穎在回顧化肥調配工作時如是說。這次經歷讓她深刻體會到,理論知識唯有與大地接觸才能煥發真正的力量。

負責土壤與凋落物研究的劉虹鱘則表示:“野外取樣考驗的不僅是體力,更是嚴謹的科學態度。一個樣方的定位偏差,一次記錄的不完整,都可能影響整個研究項目的結論。這段時間,我們最大的收獲就是科研嚴謹性的初步養成。”

成果與展望,青年力量賦能草原生態未來

此次科研實踐,山東農業大學的學子們并非簡單的觀摩與學習,而是作為活躍的科研輔助力量,深度參與了從野外監測、樣品采集、室內分析到數據處理的完整科研鏈條。他們圍繞草原生產力與碳匯功能協同調控這一前沿課題,在退化草地修復、水土保持、生物多樣性監測、育種支持等多個維度收獲了寶貴的實踐經驗。這些來自草原深處的一手數據和切身感受,不僅深化了他們對專業知識的理解,更激發了他們未來投身于祖國生態文明建設的責任感與使命感。他們的工作,也為持續揭示草原生態系統的運行機制、優化草原管理措施貢獻了年輕的智慧與力量。((通訊員 陳嘉穎 韓志盈 劉虹鱘 崔亞杰 吳國梁))

https://i.imgur.com/3cW94a5.png

- 閱讀

-

大學生三下鄉投稿平臺